再見,無名小站。(已重發)

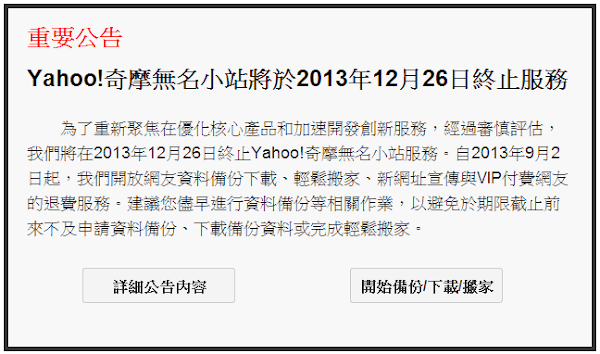

前幾天,Yahoo!奇摩終於把無名小站以及部落格關閉的消息公告了,將在 2013 年 12 月 26 日起終止服務,並且自 9 月 2 日開始提供搬家,而使用搬家以及備份功能之後,就不能夠針對無名帳號地內的服務再行新增或修改了。旋即,網路出現許多針對無名、奇摩部落格搬家的文章,讓我不由自主地回顧了一下自己經營部落格的歷史。 我已經忘記台灣最早出現的 Blog 服務是什麼,但是無名可以說是當年最成功的部落格服務,但其實無名小站是靠相簿功能打遍天下無敵手的,數位相機開始普及後,網路放圖給大家分享蔚為顯學,交大的幾個學生利用技術以及學校的空間開始了一段奇幻旅程。隨著相簿的成形,開始有了「部落格」這個名詞,當年早期競爭對手有 PChome 個人新聞台 ( 2007 年整併 PChome 部落格而成 )、 yam 天空部落 ( 2006 年網路數碼併購蕃薯藤後改名 )還有 Pixnet 痞客邦 ( 2007 年由城邦增資入主 ),之後中華電信浩浩蕩蕩踏入 Web 2.0 的代表作 Xuite ,我更是第一代的使用者。隨著早期的使用者紛紛進行功能整合、經營權易主的情況,無名也因為離開學校資源後,股市聞人 賈文中挹注資金 ,隨後以 7 億台幣的價格風光的嫁入台灣最大的入口網站 Yahoo!奇摩 ,然在 Facebook 、 Google+ 、 Twitter 強敵環伺的形況下,Blog 相形式微。 當年我總是有反骨的性格,不想要選擇熱門的 Blog 平台,剛好 Xuite 剛開始上線開放測試,我也順勢申請了第一個 Blog 平台,就放在 Xuite 之上,當時候寫部落格並沒有想太多,就想說是一個可以打打字抒發自己心情的地方,所以就這樣漸漸地開始培養了自己在網路上分享的習慣。 過了一年,發現使用者聚集的地方才是真正網路社群存在的地方, Xuite 的使用者持續沒有辦法成長,加上 Xuite 的功能使用上的確較其他的平台繁複,可能是因為整合太多其他的功能,一點都不直觀的使用者介面,相較於無名小站使用上的便利,最後我還是投靠了無名小站。 記得剛到無名小站的時候,最喜歡的就是「好友」這一項功能,形成了一個虛擬的社會網絡,這個網絡裡面你可以發送只有好友看得到的訊息,你可以跟好友在留言板上互留悄悄話,你可以跟好友分享自己想要分享的照片,無名小站那年代就跟現在的 ...